В цифровом пространстве, как и в живой природе, действуют законы эволюции. Угрозы мигрируют, адаптируются к новой среде и видоизменяются. Беларусь, находясь в едином информационно-экономическом поле с Россией, является лакомым кусочком для киберпреступников.

Компании, которые специализируются на превентивном обнаружении цифровых угроз, отмечают чёткую динамику. Мошенники действуют методом проб и ошибок, отсекая неэффективное и удваивая усилия в том, что приносит результат. На данный момент в Беларуси сформировалась свой ТОП-3 самых распространённых и растущих угроз.

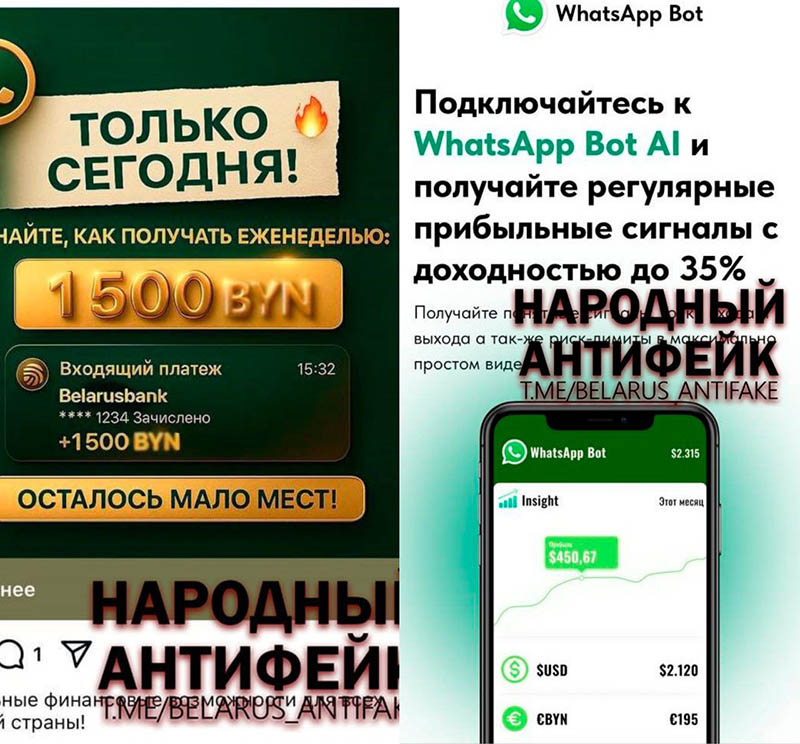

1. Инвестскам. Как это работает? Злоумышленники создают фишинговые копии популярных белорусских и российских новостных порталов, блогов известных бизнесменов или официальных страниц госорганов. На этих сайтах публикуются фейковые новости от имени известных личностей или брендов. Тематика всегда связана с быстрым обогащением:

- Заявления о запуске «секретных» государственных инвестиционных программ,

- «Эксклюзивные» предложения о продаже золота, редкоземельных металлов или иных ценных ресурсов по бросовым ценам.

- Рекомендации от псевдо-экспертов вложить средства в «супердоходный» проект.

Почему это работает? Такие схемы эксплуатируют базовое доверие пользователей к известным СМИ и лицам, а также желание быстро улучшить своё финансовое положение. Качество подделок постоянно растёт, что усложняет их идентификацию.

2. Розыгрыши от банков. Ложь во благо... мошенника. Как это работает? Пользователи в мессенджерах (чаще всего WhatsApp) и социальных сетях получают сообщения или видят рекламные баннеры с логотипами крупных белорусских банков. Сообщение гласит, что пользователь стал победителем в розыгрыше и ему положена крупная сумма денег (например, «1000 рублей на карту»). Для получения «приза» необходимо перейти по ссылке и ввести данные своей банковской карты (будто бы для зачисления средств), а часто - и оплатить «небольшую комиссию» за перевод.

Почему это работает? Предложение выглядит безобидным и крайне привлекательным. Использование узнаваемых брендов банков снимает у жертвы первоначальные подозрения.

3. Угон аккаунтов в Telegram и WhatsApp. Социальный инжиниринг под маной голосования. Как это работает? Пользователь получает от знакомого (чьи учётные данные уже скомпрометированы) или из поддельного чата сообщение с просьбой проголосовать в каком-либо «важном опросе». Ссылка ведёт на фишинговую страницу, внешне неотличимую от официального интерфейса Telegram или WhatsApp. Система просит «авторизоваться», то есть ввести номер телефона и одноразовый код из SMS. Введя код, пользователь фактически передаёт мошенникам контроль над своим аккаунтом.

Почему это работает и почему атак станет больше? Сообщение приходит от друга или коллеги, что резко снижает бдительность. Людям психологически сложно отказать в простой, безобидной просьбе («проголосуй за меня»). Тематика голосований часто связана с общественно важными или культурными событиями, что вызывает больше интереса.

«Угнанный» аккаунт немедленно используется для рассылки аналогичных сообщений по всей контактной книге владельца, что обеспечивает вирусное распространение атаки.

Почему не все практики приживаются в Беларуси?

Масштаб рынка. Аудитория Беларуси меньше, что делает некоторые массовые и дорогостоящие в подготовке атаки менее рентабельными для мошенников.

Особенности законодательства и банковских практик. Процедуры идентификации, системы быстрых платежей и реакция правоохранительных органов имеют свои нюансы, к которым fraud-схемы должны адаптироваться.

Цифровая грамотность и медиапотребление.

Текущая ситуация наглядно демонстрирует, что киберугрозы - это не статичное явление, а динамичный процесс. Ожидание увеличения атак на мессенджеры - лишь один из трендов.

Эдуард ГАРЦУЕВ, председатель районного отделения РГОО «Белорусское общество «Знание».

Читайте ndsmi.by в социальных сетях: "ВКонтакте" , "Одноклассники", "Фейсбук", instagram, twitter, Telegram